墓苑の建設経緯

1.墓苑建設に至る経緯

あの激しかった大戦で、多くの同胞が海外各地で亡くなられた。昭和20年終戦に伴い、復員する戦友等によって持ち帰られた多数の遺骨が厚生本省、同市ヶ谷庁舎に仮安置されていた。昭和25年1月には、米軍から比島戦没者の遺4822柱が送還されそれに加わった。さらに昭和28年1月から始まった政府派遣の遺骨収集により、仮安置遺骨が逐次増加していた。その中で遺族に引渡し出来ないものを、どのように取扱管理するかは政府として重要な問題であった。

終戦後間もない時期、戦没者の「墓」建設の気運があり、幣原内閣時代に占領軍の了解のもとに各国の無名戦没者の墓に類する戦没者の「墓」建設の議論が進められていた。昭和27年平和条約発効前後から、遺族会をはじめ各界から戦没者遺骨の送還や、これに伴う「墓」の建設に関する世論が台頭してきた。

(1)建設に対する熱き想い

独立を回復した昭和27年5月1日、吉田首相を総裁とする「全日本無名戦没者合葬墓建設会」が発足し、官民合同の挙国的組織として「墓」建設に立ち上がった。 建設会の計画では、「墓」の敷地は皇族墓所に隣接する豊島ヶ岡(5.3万坪)に予定をし、諸外国にある「無名戦士の墓」に相当する施設を建設し、外国の元首、使節等も公式に訪問しうるものとすることを目標としていた。 建設のための資金は全国市町村長に募金を依頼し、一世帯10円以上の浄財を募ることとし、国が「墓」建設を閣議決定するまでに、約565万円が集められた。また、相前後して、「海外戦没者慰霊委員会」が結成され、戦没者遺骨の送還及び墓苑建設の促進を図ることで活動を始めた。

政府としては慎重に各方面の意見を聞きながら、「墓」に対する一般国民の理解を開拓し、問題を解決する方針のもとに、対処することで事を進めてきた。諸外国の事例についても、国会図書館に調査を依頼し、米、英、独、仏、伊、華各国の協力を得て、状況が確認されたが、その取扱は各国各様であって、戦没軍人の墓はその趣を異にしているが、いわゆる「無名戦士の墓」に関しては、いずれの国も国民崇敬の霊域として、最大の敬意をこめ、国として深い心遣いが払われている。 昭和28年10月、政府は「墓」建設に関して関係諸団体に意見を聴取した。日本遺族会、日本宗教連盟等の諸団体は厚生省にて会議を開き、戦没者の「墓」を国において建設することについて賛同に意を表した。政府は昭和28年12月国が「墓」を建設することを閣議決定した。これに伴い、合葬墓建設会、海外戦没者慰霊委員会は解散し、集まった募金は政府に寄付され、その後建設された千鳥ヶ淵戦没者墓苑の植樹基金として活用された。

昭和二十九年「全国戦争犠牲者援護会」(当初は全国遺族等援護会)が発足した。その理念は「国に殉じた戦没者を慰霊顕彰し、あまねく戦争犠牲者を援護することは国家国民の義務であり、日本の健全な復興発展を図る道である」としている。特に、戦没者墓苑の建設について、国が「墓」を建設することを閣議決定した後の建設促進に積極的に支援・協力し、千鳥ヶ淵戦没者墓苑の創建に大きく寄与した。昭和43年9月概ねその使命を果たしたとして解散したが、発足当初から発行していた機関誌「援護」は、当時の状況を伝える貴重な資料として今に残されている。

(2)建設の決定

昭和28年12月11日、第三次吉田内閣の閣議において、故国へ持ち帰られた戦没者の遺骨のうち、氏名を特定できないもの、並びに遺族が不明のため遺族に渡すことが出来ないものについては、国の責任において維持・管理することが決定された。

「無名戦没者の墓に関する件」(閣議決定事項)

太平洋戦争による海外戦没者の遺骨収集については、関係国の了解を得られる地域より逐次実施しているが、これらの政府によって収集する遺骨及び現に行政機関において仮安置中の戦没者の遺骨であって、遺族に引き渡すことのできないものの納骨等については、おおむね下記により行うこととする。

①遺族に引き渡すことのできない戦没者の遺骨を納めるため、国は「無名戦没者の墓」(仮称、以下「墓」という)を建立する。

②「墓」に納める遺骨は、政府において収集する戦没者の遺骨及び現に行政機関において仮安置中の戦没者の遺骨であって遺族に引き渡すことのできないものとする。

③「墓」の規模構造については、関係方面の意見を徴したうえ所用経費とともに別途決定するものとする。

④「墓」の維持管理は、国の責任において行うものとする。

(3)建設準備の推進

厚生省は閣議決定後、「墓」建設具体化のため各般の措置を講じた。

昭和29年6月16日国会議員、関係官公庁、関係団体等の役職員の参集を求め、厚生大臣室において第1回の打合せ会を開き、墓の名称、性格、敷地等について協議した。

大勢は全戦没者の「墓」として、全国民が詣でるものでありたいとの意見であった。

敷地については改めて検討することとされた。その後、約2年かけて敷地場所の検討がなされた結果、千代田区の「千鳥ヶ淵」に内定し、昭和31年12月3日、第2回打合せ会が実施され、各関係団体等の同意を得て、昭和31年12月4日の閣議において「無名戦没者の墓の敷地は東京都千代田区三番町とする」旨決定された。

昭和32年2月6日第3回の打合せ会を行い、設計について議論がなされた。厚生省としては設計の基本方針として簡素を旨とするも、多数の戦没者の遺骨を納めるために国が設立する唯一の墓苑としてふさわしいものにしたいと考えていた。

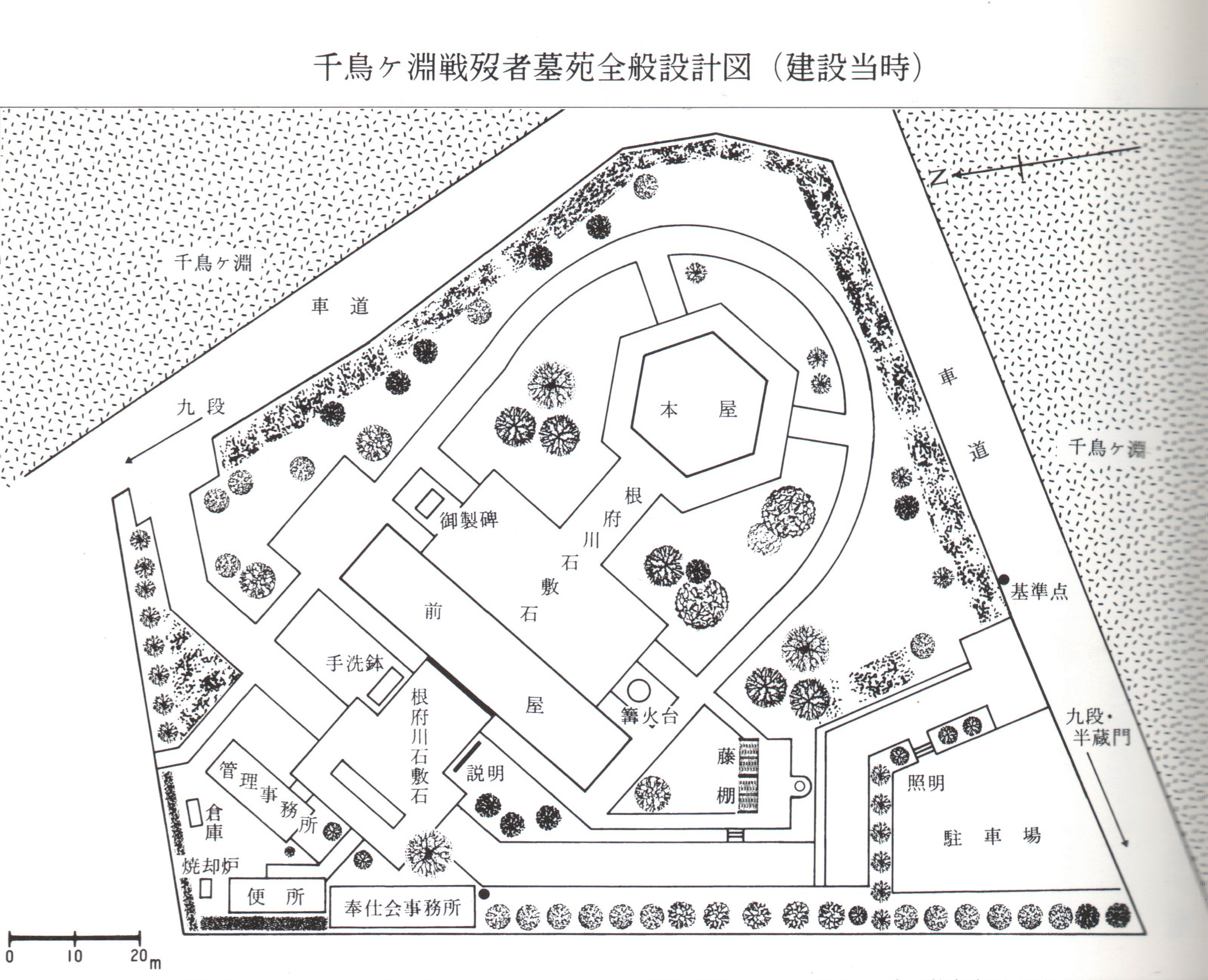

昭和32年7月10日正式に設計者(谷口吉郎博士、田村剛博士)が決まり、厚生省と設計者との第1回の会議が行われ、同年11月6日に、当初案より千坪拡大して5千坪の第1次設計案が出来上がり、さらに調整がなされて33年4月22日官民関係各方面の最終会議に最終設計案が報告された。

場所決定後、敷地の問題等で時間がかかり、墓苑工事の着工となったのは1年半後の昭和33年7月であった。この間、砂田援護会会長は墓苑建設に熱意をもってあたり、時の厚生大臣堀木謙三氏に強く促進を要求し、その夜急逝されたということもあった。「無名戦没者の墓」建設に関する閣議決定後、約5年を経過してやっと建設の運びとなった。

(4)墓苑の名称

戦没者の墓を作るという閣議では仮称「無名戦没者の墓」ではじまった。案として、①無名戦没者の墓、②無名戦士の墓、③海外戦没者の墓の三案であった。意見として「海外」の言葉は局面を限定し過ぎる。「無名戦士」というのは、戦士が軍人であり、軍人・軍属といった人々を包括しにくいということで、一応「無名戦没者の墓」という仮称で進められた。 昭和三十四年竣工式の段階になり正式名称を決めることになり、「国立墓苑」の案が提示されたが全体の賛同を得られず、次いで「千鳥ヶ淵墓苑」の案も出されたが、結局「千鳥ヶ淵戦没者墓苑」と修正決定された。

(5)墓苑の性格

先の大戦に於いて海外の各戦域で戦没された方々で氏名の判別ができない、また遺族がわからない等の理由で遺族にお渡しできなかった遺骨を納める国の施設であり、苑内全般については環境省千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所 open_in_new が管理している。

(6)墓苑の場所選定

墓苑の施設については各方面から要望もあり、色々と議論された。要件として①全国的な施設であるため、都内にあること、②全国民が参拝しやすいこと、③静寂、清浄であること、④適度な広さがあることであった。 候補地としてあがったのは、①豊島ヶ岡②北の丸森林公園③二重橋前楠公銅像付近④三宅坂・半蔵門付近⑤英国大使館前⑥護国寺墓地⑦埼玉県の越生霊園⑧桜ヶ丘聖蹟記念碑付近⑨靖國神社境内であって、長期にわたって議論されたが、最終的に「千鳥ヶ淵」に決定された。

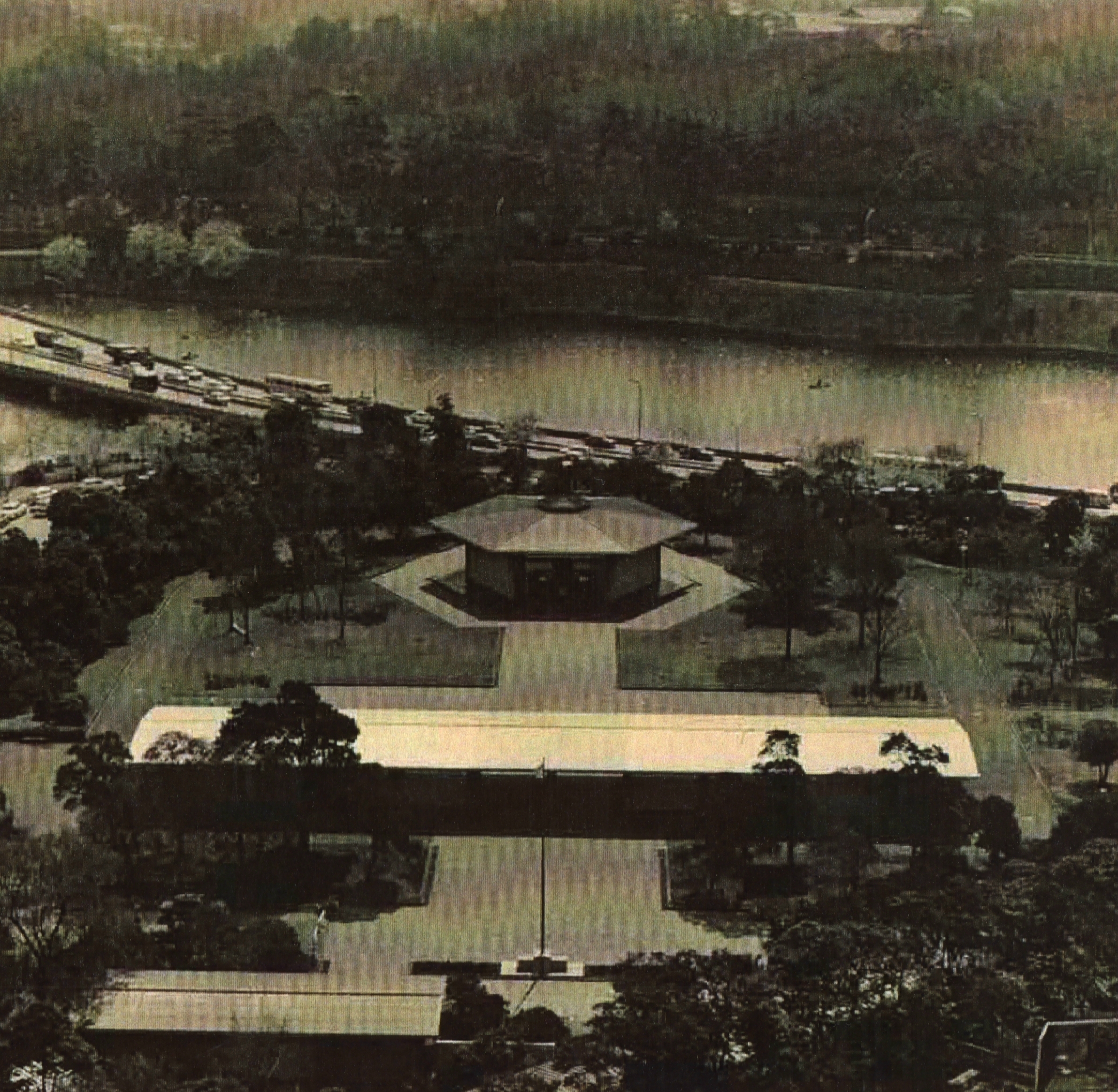

2.墓苑の建設

昭和33年6月30日墓苑工事入札が行われ竹中工務店が落札、7月25日には造園工事入札が行われ富士植木が落札し、昭和33年7月28日に工事の鍬入れ式が行われた。建設用地は元賀陽宮邸跡で、戦災のため全くの荒れ地となっており、整地作業は陸上自衛隊施設学校が担当し、古いコンクリート製の防空壕については爆破作業を併用しながら8月、約10日間かけて行われた。8月25日、建築物の基礎工事に着工し、全体工事は順調に進められて、昭和34年2月28日に完成した。

岡山備前市で製作されていた墓苑のシンボルとなる陶棺が2月28日墓苑に到着した。

また六角堂地下納骨室に納められる納骨壺は富山県高岡市で製作され、昭和34年3月2日市ヶ谷庁舎に納入された。さらに3月25日陶棺内に納められる御下賜の壺を拝領し、準備は整い、同年3月28日、竣工式が行われた。引き続き昭和天皇皇后両陛下のご臨席を得て日華事変(支那事変)以降の全戦没者に対しての追悼式が行われた。

墓苑の設計思想について、建設設計者・谷口吉郎氏は、宗教的な表現をさけて総ての人に哀悼の気持ちを抱いてもらうためにはどうすればいいいか悩んだといわれる。日本の無名戦士の慰霊にふさわしいものとして、日本古来の親しみある陶棺をシンボルとして採用し、墓の上には六角形の建物を建てて、皇居の森やお堀の水面が視界に広く開け、借景となり静かな安息の場となるよう構想されている。

| 千鳥ヶ淵戦没者墓苑要目 | |

|---|---|

| 位置 | 東京都千代田区三番町二 |

| 企画 | 厚生省引揚援護局 |

| 設計及び意匠 | (建築)谷口吉郎氏 |

| (庭園)田村剛氏 | |

| (下賜骨壺)内藤春治氏 | |

| (納骨壺)通商産業省工業技術院産業工芸試験所 | |

| 面積 | (地域面積)15,925,470平方米 |

| (建築面積)608,557平方米 | |

| 施工 | 株式会社竹中工務店 |

| 献納樹木 | 全日本無名戦没者合葬墓建設会 |

| (植栽)合資会社富士植木 | |

| 制作 | (陶棺)九州耐火煉瓦株式会社 |

| (下賜骨壺)内藤春治ほか東京芸術大学助手7名 | |

| (納骨壺)株式会社老子製作所 | |

| 着工 | 昭和33年7月28日 |

| 竣工 | 昭和34年3月28日 |

| 管理 | 厚生省大臣官房国立公園部 |

| 経費 | 6、937、990円 |